李鸿章签订马关条约时面临着复杂的因素和决策困境。他知道这一决策意味着重大的历史责任和争议。背后的因素包括国际局势、国内政治、国家利益等多重考量。尽管面临困境,李鸿章仍需尽力为国家谋求利益,寻求最佳的解决方案。这一事件反映了当时中国面临的国际压力与挑战,以及决策者在复杂局势下的艰难抉择。摘要字数控制在100-200字以内。

本文目录导读:

李鸿章,晚清重臣,一生历经风云变幻,身处内忧外患的清朝末期,他在中国近代化的道路上留下了深深的足迹。《马关条约》的签订,无疑是李鸿章人生中的重要事件,李鸿章应该知道签订《马关条约》对他意味着什么,为何他没有拒绝呢?这其中涉及到复杂的政治背景、个人因素以及历史环境等多方面的因素,本文试图探讨李鸿章的决策困境,揭示其背后的深层次原因。

李鸿章与《马关条约》的背景

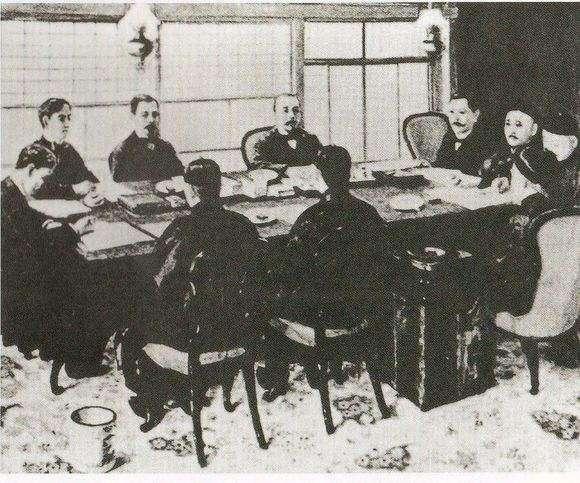

李鸿章作为清朝的重要官员,面临着内外交困的局面,甲午战争后,清朝战败,国家尊严受到极大挑战。《马关条约》的签订,是中日双方在经过一系列谈判后的结果,对于李鸿章而言,签订条约意味着国家的重大利益损失,但同时也可能为国家带来一些喘息的机会,这一决策对于李鸿章而言极为重要。

李鸿章面临的决策困境

李鸿章作为国家重臣,必须考虑国家的整体利益,在甲午战争后,清朝的战败使得国家面临巨大的压力,签订《马关条约》虽然意味着重大利益的损失,但也可能为国家带来一些缓和的机会,避免更大的战争灾难,李鸿章在决策时面临着国家利益的权衡。

李鸿章的个人声誉和地位也在此次决策中受到了极大的挑战,签订《马关条约》无疑会给他带来一定的负面影响,甚至可能引发后人的指责,作为一个政治家,李鸿章必须面对现实,权衡各种因素,做出最有利于国家的决策。

历史环境也是影响李鸿章决策的重要因素,晚清时期,中国正面临着前所未有的危机,内忧外患不断,李鸿章作为一位有远见的政治家,必须在这个大背景下进行决策,他需要考虑的因素不仅包括眼前的战争和外交问题,还包括国家的长远发展和民族的未来,签订《马关条约》可能是他在当时历史环境下认为较为合适的决策。

李鸿章决策的心理与动机分析

在签订《马关条约》的决策过程中,李鸿章的心理和动机也起到了重要作用,他可能希望通过签订条约来换取国家的和平与稳定,作为一个政治家,他知道战争和冲突对国家带来的灾难是巨大的,他可能选择妥协和让步,以换取国家的和平,李鸿章可能也希望通过这一决策来为国家争取一些喘息的机会,以便更好地应对国内外的挑战,他也可能考虑到自己的声望和地位,希望通过这一决策来展示自己的忠诚和担当。

李鸿章知道签订《马关条约》对他意味着什么,但他没有拒绝的原因是多方面的,他面临着国家利益的权衡、个人声誉和地位的考虑以及历史环境的压力,作为一个政治家,他必须在这个大背景下进行决策,尽管这一决策给他带来了极大的负面影响,但他可能认为这是一次为国家争取和平与喘息机会的决策,历史如何评价李鸿章的这一决策仍需后人深入探讨,无论如何,李鸿章作为一位伟大的政治家,他的决策和贡献都将永载史册。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号